Als jemand, der seit über 15 Jahren Unternehmen durch Transformationen begleitet, sehe ich ein Thema, das immer wieder unterschätzt wird: der Carbon Footprint. Einfach gesagt beschreibt der Carbon Footprint die gesamte Menge an Treibhausgasen, die durch eine Aktivität, ein Produkt oder ein Unternehmen entsteht. Aber in der Praxis ist es weit mehr als eine Kennzahl. Es ist mittlerweile ein echter Wettbewerbsfaktor.

Vor ein paar Jahren hat kaum ein Vorstand über CO₂-Ausstoß gesprochen. Heute wird diese Zahl in nahezu jeder Strategiediskussion erwähnt. Nicht nur Regulierungsbehörden, auch Investoren und Kunden fordern mehr Transparenz. Ich habe bei einem Kunden erlebt, dass ein nicht nachvollziehbarer Carbon Footprint sie in einer Ausschreibung mehrere Millionen gekostet hat. Während viele den Begriff im theoretischen Kontext kennen, fehlt es oft an der Fähigkeit, daraus handfeste Entscheidungen abzuleiten. Genau hier liegt der Unterschied zwischen einem kosmetischen Nachhaltigkeitsbericht und echter Steuerung.

Die Definition des Carbon Footprint

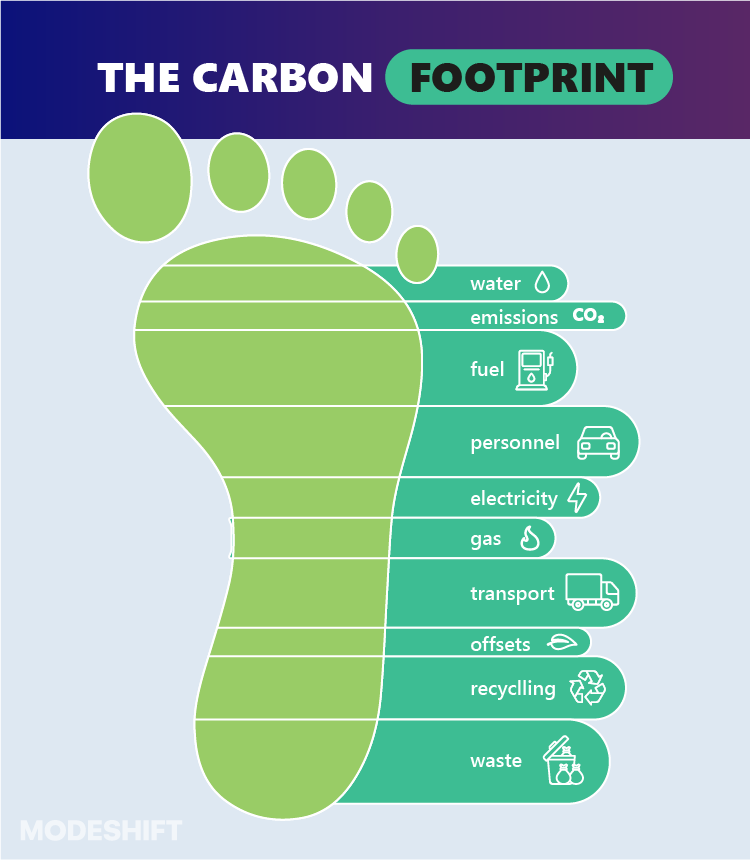

Unter Carbon Footprint versteht man die Summe aller Treibhausgasemissionen, gemessen in CO₂-Äquivalenten, die durch bestimmte Aktivitäten entstehen. In der Theorie klingt das banal, in der Praxis ist es komplex. Die Emissionen können aus direkten Prozessen stammen – etwa durch den Betrieb einer Fabrik – oder indirekt, wie beim Einkauf von Rohstoffen.

Als ich vor einigen Jahren mit einem Automobilzulieferer gearbeitet habe, wurde uns klar, dass 70% seiner Emissionen nicht aus den eigenen Werken, sondern aus der Lieferkette resultierten. Plötzlich war klar: Der eigene Carbon Footprint beginnt nicht beim Werkstor, sondern viel früher. Unternehmen, die diese Zusammenhänge ignorieren, riskieren Wettbewerbsnachteile.

Warum Unternehmen ihren Carbon Footprint kennen müssen

Die Realität ist: ein nicht messbarer Carbon Footprint ist ein unkalkulierbares Risiko. Regierungen verschärfen Standards, Investoren hinterfragen die Klimastrategien und Mitarbeiter fordern heute klarere Antworten. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem ein Unternehmen Investoren verlor, weil es keine langfristigen Reduktionsziele kommunizieren konnte.

Wer seinen Carbon Footprint kennt, kann Kostenrisiken identifizieren, zukünftige Steuerbelastungen besser abschätzen und sich Märkte sichern, die Nachhaltigkeit zur Pflicht machen. In Europa ist die CSRD-Berichtspflicht nur ein Vorgeschmack darauf, was Unternehmen erwartet. Wer jetzt Transparenz schafft, verschafft sich einen Vorsprung.

Die drei Emissionskategorien (Scope 1, 2, 3)

In der Klimarechnung unterscheidet man drei Scopes. Scope 1 umfasst direkte Emissionen aus eigenen Prozessen. Scope 2 betrifft eingekaufte Energie. Scope 3 schließt die gesamte Liefer- und Nutzungskette ein – und hier wird es kompliziert.

Scope 3 kann bis zu 90% des Carbon Footprint ausmachen. In meiner Erfahrung tun sich gerade produzierende Unternehmen schwer damit. Sie müssen nicht nur ihre eigenen Prozesse kennen, sondern auch die Daten von hunderten Zulieferern erfassen. Die Unternehmen, die frühzeitig Tools und Partnerschaften aufgebaut haben, sind heute weit voraus.

Geschäftsrisiken eines hohen Carbon Footprint

Ein hoher Carbon Footprint ist mehr als ein Imageproblem. Er kann zu realen Kosten führen. Denken wir an CO₂-Steuern, steigende Energiepreise oder geblockte Ausschreibungen. Ich arbeitete mit einem Bauunternehmen, das gleich drei große Aufträge verlor, weil es den Carbon Footprint seiner Materialien nicht belegen konnte.

Die Lehre daraus: ein hoher Carbon Footprint verschlechtert die Marktposition. Es reicht nicht, „grün“ zu kommunizieren – der Nachweis ist entscheidend.

Reduktionsstrategien, die wirklich wirken

In Theoriepapieren liest man viel über Prozesseffizienz und erneuerbare Energien. Aber die Realität zeigt: Das größte Potenzial liegt oft in den Basics. Ich habe bei einem B2B-Unternehmen miterlebt, wie schon durch konsequente Energieaudits 12% CO₂-Einsparungen realisiert wurden.

Gleichzeitig muss man langfristige Maßnahmen anpacken, etwa durch Kreislaufwirtschaft oder Investitionen in grüne Lieferketten. Wichtig ist auch das betriebswirtschaftliche Denken: Welche Maßnahmen bringen in den nächsten fünf Jahren die beste Kombination aus Kostenreduktion und Klimavorteilen?

Beispiele aus der Praxis

Schauen Sie sich erfolgreiche Unternehmen an: Viele berichten nicht nur von ihren Zielen, sondern auch von klaren Kennzahlen ihrer Carbon Footprint-Reduktion. Laut Umweltbundesamt zeigen sich hier unterschiedliche Fortschritte – vom Einzelhandel, der Verpackungen reduziert, bis zur Industrie, die in grüne Energie investiert.

Ich erinnere mich an ein Konsumgüterunternehmen, das seinen Carbon Footprint durch Umstellung seiner Lieferlogistik um 18% senken konnte. Aber auch hier gilt: Die Umsetzung braucht langen Atem – fünf bis sieben Jahre, keine drei Monate.

Carbon Footprint als strategischer Wettbewerbsvorteil

Der Carbon Footprint wird zunehmend Teil der Markenidentität. Unternehmen, die transparente Fortschritte zeigen, gewinnen Kunden, verbessern ihre Finanzierungschancen und binden Mitarbeiter. In einem Pitch sah ich, dass ein Anbieter mit solider Klimabilanz trotz höherem Preis den Zuschlag erhielt.

Heute geht es nicht mehr um reine Kostenlogik. Der Carbon Footprint entscheidet mit über die Wettbewerbsfähigkeit.

Messmethoden und Tools

Inzwischen gibt es zahlreiche Tools, doch nicht jedes ist für jedes Unternehmen geeignet. Kleine Unternehmen tun sich mit komplexen Berechnungssystemen schwer, während Konzerne ganze Abteilungen dafür haben. Ich empfehle pragmatisch anzufangen: zunächst Scope 1 und 2 erfassen, dann schrittweise Scope 3.

Wir haben ein Projekt mal bewusst schrittweise aufgesetzt – erst eigene Werke, dann Energie, dann Lieferanten. Das war kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber genau das macht den Carbon Footprint steuerbar.

Zukunftsperspektiven des Carbon Footprint

Wir stehen erst am Anfang. In den nächsten fünf Jahren wird der Carbon Footprint fester Bestandteil der Finanzberichterstattung und Kernbestandteil von Investitionsentscheidungen sein. Unternehmen, die heute experimentieren, sind morgen vorbereitet.

Ich rechne damit, dass Carbon Footprint in zehn Jahren so selbstverständlich in Unternehmensberichten auftaucht wie Umsatz oder EBIT.

Fazit

Was ist der Carbon Footprint? Mehr als eine abstrakte Zahl. Er ist ein Steuerungsinstrument, ein Investitionskriterium und letztlich ein Wettbewerbsfaktor. Die Unternehmen, die ihn ernst nehmen, werden langfristig erfolgreicher sein. Die Frage ist nicht mehr, ob man sich damit befasst, sondern wie konsequent und wie früh.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Begriff Carbon Footprint?

Der Carbon Footprint beschreibt die Menge an Treibhausgasen, die durch Aktivitäten, Produkte oder Unternehmen freigesetzt wird.

Warum ist der Carbon Footprint für Unternehmen wichtig?

Weil er Wettbewerbsfähigkeit, Investorenvertrauen, regulatorische Konformität und Kostentransparenz direkt beeinflusst.

Welche Emissionskategorien gibt es?

Es gibt Scope 1 (direkt), Scope 2 (eingekaufte Energie) und Scope 3 (Lieferketten und Nutzung).

Wie wird der Carbon Footprint berechnet?

Durch Messung von direkten und indirekten CO₂-Emissionen in CO₂-Äquivalenten über definierte Prozesse.

Ist CO₂ das einzige Gas im Carbon Footprint?

Nein, es umfasst auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas und fluorierte Gase.

Kann ein kleines Unternehmen seinen Carbon Footprint berechnen?

Ja, auch kleine Firmen können starten – notfalls mit einfachen Tools für Scope 1 und 2.

Welche Folgen hat ein hoher Carbon Footprint?

Er führt zu höheren Kosten, Reputationsschäden und eingeschränktem Marktzugang.

Was bringt eine Reduktion des Carbon Footprint?

Sie steigert Effizienz, senkt Kosten und verbessert Marktposition und Markenimage.

Können Unternehmen CO₂-Emissionen kompensieren?

Ja, etwa durch Investitionen in Klimaprojekte, doch dies ersetzt keine echte Reduktion.

Wie unterscheidet sich Theorie von Praxis beim Carbon Footprint?

In der Praxis ist die Erhebung komplex und erfordert volle Lieferkettenintegration.

Hat die Lieferkette den größten Einfluss?

Ja, meist stammen bis zu 90% des Carbon Footprint aus Scope 3, also aus Lieferketten.

Welche Rolle spielen Investoren?

Investoren achten zunehmend auf Klimaziele und treffen Entscheidungen aufgrund CO₂-Transparenz.

Wird der Carbon Footprint gesetzlich vorgeschrieben?

Ja, in Europa gibt es neue Berichtspflichten wie CSRD, die den Carbon Footprint betreffen.

Wie lange dauert eine effektive Reduktion?

Erste Maßnahmen wirken schnell, strategische Reduktionen dauern aber oft fünf bis zehn Jahre.

Ist ein CO₂-neutraler Betrieb möglich?

Ja, aber nur durch Kombination aus Reduktion, erneuerbarer Energie und Kompensationen.

Wie entwickelt sich die Bedeutung des Carbon Footprint?

Er wird in Zukunft fester Bestandteil von Geschäftsberichten und Investorenentscheidungen sein.