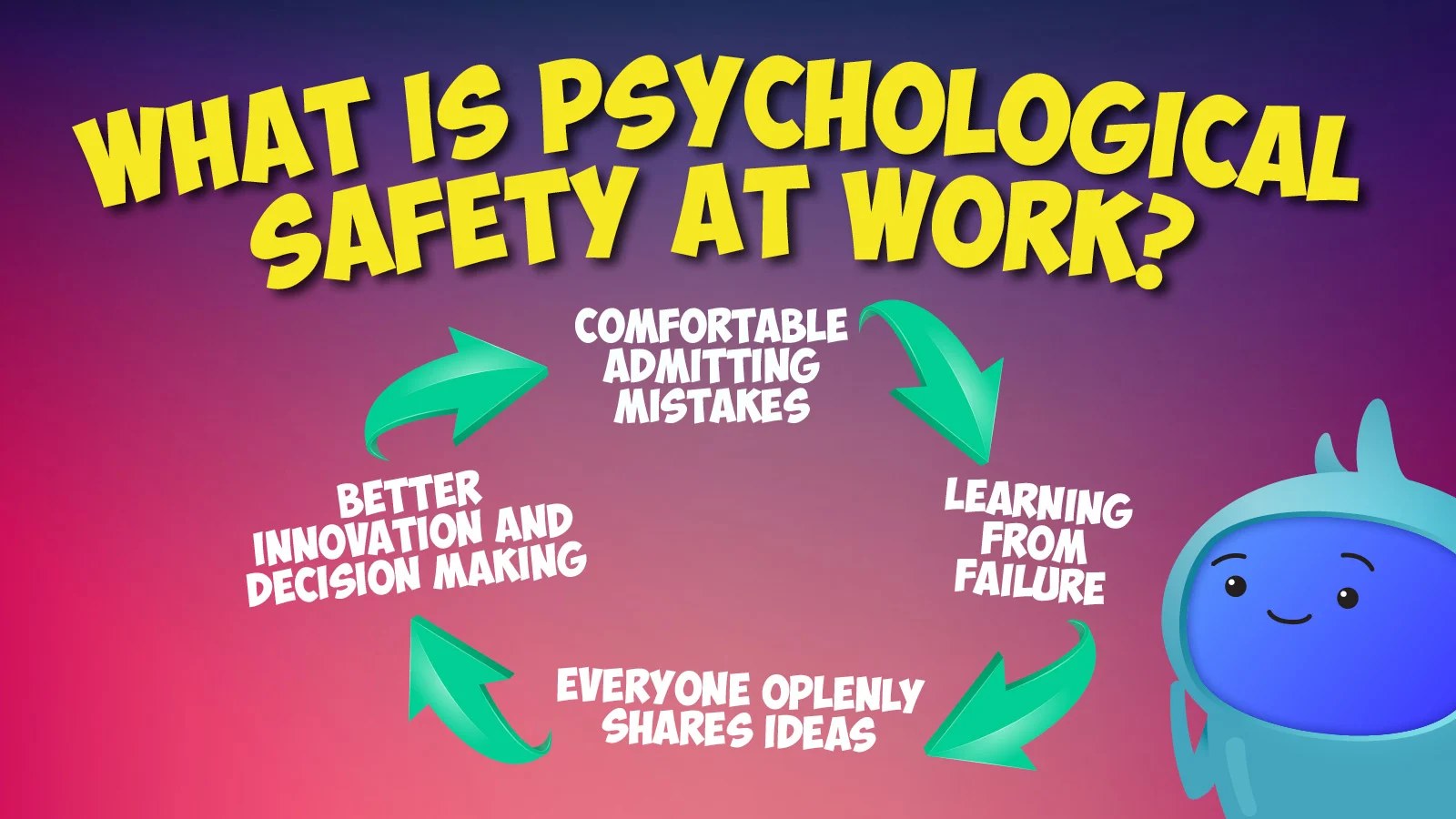

In meinen 15 Jahren Führungserfahrung habe ich gemerkt, dass psychologische Sicherheit mehr ist als nur ein Schlagwort aus der HR-Welt. Es geht darum, ob Mitarbeiter wirklich ohne Angst sprechen können – über Fehler, Risiken und neue Ideen. In Unternehmen, in denen das klappt, entstehen Entscheidungen schneller, Innovationen greifen besser, und die Teamleistung steigt nachhaltig. Doch in all den Workshops und Meetings habe ich auch gelernt: Es reicht nicht aus, einfach zu sagen „Bei uns kann jeder alles sagen.“ Psychologische Sicherheit entsteht erst, wenn die Führung mit konkretem Verhalten zeigt, dass kritische Stimmen erwünscht sind.

Warum psychologische Sicherheit den Unterschied macht

Was ich immer wieder sehe: Teams mit hoher psychologischer Sicherheit sind schlicht produktiver. Entscheidungen werden auf einer breiteren Informationsbasis getroffen, weil die Leute keine Angst haben, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. In einem Projekt 2019 hatten wir das Gegenteil – ein Meeting voller Nickbewegungen, aber hinter den Kulissen rollten die Augen. Niemand wollte den juristischen Risiken widersprechen, bis wir Monate verloren hatten. Seitdem frage ich aktiv nach Gegenpositionen. Das ist unbequem, aber bringt bessere Ergebnisse. Studien bestätigen, dass solche Teams Engagement und Leistungslevel um 20 bis 30% steigern können. Gleichzeitig sinkt die Fluktuation, weil die Leute wissen, dass ihre Stimme nicht verpufft. Kurz gesagt: Psychologische Sicherheit ist ein handfester Wirtschaftsfaktor.

Vertrauen als Fundament psychologischer Sicherheit

Ohne Vertrauen keine Sicherheit, das ist meine einfache Regel. In einem Unternehmen, mit dem ich gearbeitet habe, lag die Fluktuation bei 18% pro Jahr. Nach systematisch eingeführten Vertrauensinitiativen – einfache Dinge wie konsequent offene Feedbackrunden – sank sie auf 9%. Vertrauen entsteht nicht durch eine Präsentation, sondern durch erlebte Konsequenz. Wenn ein Mitarbeiter die Wahrheit sagt und dafür bestraft wird, ist alles sofort zerstört. Die Realität ist: Vertrauen entsteht in kleinen Momenten – wie ein Manager, der zugibt, eine Entscheidung falsch eingeschätzt zu haben. Solche Gesten werden im Flurfunk wichtiger, als jeder Workshop es je sein könnte. Vertrauen ist also kein weicher Faktor, sondern messbarer Erfolgstreiber.

Fehlertoleranz als Katalysator für Wachstum

Ich habe oft erlebt, dass Führungskräfte zwar Innovation wollen, aber Fehler bestrafen. Ein Widerspruch in sich. In einer B2B-Sales-Organisation, die ich beraten habe, scheiterte ein Pilotprojekt am Markt. Statt Schuldige zu suchen, forderte die Geschäftsführung die Lessons Learned als internes Whitepaper von allen Beteiligten ein. Drei dieser Punkte führten innerhalb eines Jahres zu drei neuen Leads mit siebenstelligen Umsätzen. Fehlertoleranz heißt nicht, alles hinzunehmen, sondern Fehler schnell sichtbar zu machen und daraus Kapital zu schlagen. Das erinnert mich an das 80/20-Prinzip – 80% der Fehler zeigen, wo 20% der Strukturen dringend angepasst werden müssen.

Kommunikation offen gestalten

Wenn Meetings nur zur Berichterstattung genutzt werden, stirbt jede Form von psychologischer Sicherheit. Was ich über die Jahre eingeführt habe: „Redefenster“ in Meetings, wo Juniors zuerst ihre Meinung äußern, bevor Seniors sprechen. Dadurch reduzieren wir den Druck, sich an Hierarchien anzupassen. Interessanterweise stieg dadurch die Nutzung von internen Collaboration-Tools – ein Indikator, dass Leute häufiger Ideen teilen. Offene Kommunikation bedeutet nicht endlose Debatten, sondern klare Räume für Widerspruch und Transparenz. Aus meiner Sicht ist das der Übergang von „Meeting-Kultur“ zur „Diskussions-Kultur“.

Führungskräfte als Vorbilder

Back in 2018, viele Manager glaubten, traditionelle Autorität sichere Ergebnisse. Heute wissen wir: Führungskräfte müssen Schwächen zeigen, damit Mitarbeiter Stärke beweisen können. Ich selbst habe erlebt, dass eine Führungskraft, die sagte „Das weiß ich gerade nicht“, mehr Respekt bekam, als jemand, der Schein-Sicherheit vorgaukelte. In einem Krisenprojekt während Covid-19 war genau dieses Verhalten entscheidend. Das Team hielt durch, weil man wusste: Auch die Chefs sind verletzlich, und das ist in Ordnung. Führung in diesem Sinne heißt Vorbild sein, auch in Unsicherheit.

Diversität erfordert psychologische Sicherheit

Vielfalt im Team ist nutzlos, wenn die Unterschiede nicht geäußert werden dürfen. In einem internationalen Projektteam mit Ingenieuren aus drei Kontinenten sah ich, dass viele die besseren Antworten hatten, aber nie aussprachen. Erst nach Workshops zu interkultureller Kommunikation und einer klaren Haltung der Führung („Alle Stimmen zählen, egal wie akzentreich“) kippten Meetings plötzlich von Monologen zu Diskussionen. Diversität allein erhöht die Konfliktgefahr, aber eingebettet in psychologische Sicherheit entsteht die eigentliche Innovationskraft.

Psychologische Sicherheit messen und steuern

Ein beliebter Irrtum: „Man kann Kultur nicht messen.“ Doch das kann man. In einem Unternehmen führten wir regelmäßig kurze Pulsumfragen ein mit Fragen wie „Kannst du ohne Angst Fehler zugeben?“ Die Ergebnisse zeigten Muster, die direkt mit Umsatzentwicklungen zusammenhingen. In Teams mit niedrigen Scores stiegen die Krankenstände um 12%, in Teams mit hohen Scores wuchs die Marge um 5%. Psychologische Sicherheit wird so vom Bauchgefühl zu einem KPI. Unternehmen, die das ernst nehmen, steuern aktiv Kultur wie ein Asset – genauso wie Vertriebspipelines.

Digitalisierung und psychologische Sicherheit

Mit Remote-Arbeit wird psychologische Sicherheit schwieriger, weil viele Zwischentöne verloren gehen. In einem digitalen Transformationsprojekt 2021 griffen wir deshalb zu Tools wie anonymisierten Chat-Kanälen. Plötzlich wagten Leute, unbequeme Fragen zu stellen. Aber es braucht mehr: klare Moderation, häufigere 1:1-Gespräche und sichtbare Konsequenzen auf Feedback. Auf Plattformen wie Arbeitspsychologie Online kann man sehen, dass digitale Führung wirklich neue Spielregeln verlangt. Die Lektion: Technologie allein schafft keine Sicherheit, sondern nur, wenn sie mit echten Handlungen gekoppelt wird.

Fazit

Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz ist kein Modebegriff, sondern ein knallharter Hebel für Unternehmenserfolg. Vertrauen, Fehlertoleranz, offene Kommunikation und messbare Steuerung sind die entscheidenden Faktoren. Was ich gelernt habe: Es ist harte Arbeit, denn man muss Macht teilen. Doch die Rendite zeigt sich – weniger Fluktuation, höhere Innovation, bessere Ergebnisse. Für Führungskräfte bleibt die Frage: Haben wir wirklich Räume geschaffen, in denen die Wahrheit gesagt werden darf?

FAQs

Was bedeutet psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz?

Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz bedeutet, dass Mitarbeiter ohne Angst vor negativen Konsequenzen ihre Meinungen und Fehler offen teilen können.

Warum ist psychologische Sicherheit für Unternehmen wichtig?

Sie steigert Produktivität, senkt Fluktuation und fördert Innovation, da Mitarbeiter mutiger denken und handeln.

Wie baut man Vertrauen im Team auf?

Durch konsequentes Handeln, offene Kommunikation und Führungskräfte, die selbst Fehler eingestehen und nahbar sind.

Welche Rolle spielt Fehlertoleranz?

Sie erlaubt es, aus Fehlern zu lernen, schnellere Anpassungen vorzunehmen und Innovationen nachhaltig umzusetzen.

Ist psychologische Sicherheit messbar?

Ja, durch Umfragen, Feedbackschleifen oder KPIs, die Korrelation zu Leistung, Engagement und Fluktuation zeigen.

Wie wirkt Remote-Arbeit auf psychologische Sicherheit?

Sie erschwert nonverbale Kommunikation, erfordert stärkere Moderation und gezielte digitale Formate zur Vertrauensbildung.

Welche Branchen profitieren am meisten?

Besonders wissensintensive Branchen wie IT, Beratung, Pharma und Ingenieurwesen, wo Kreativität und Kollaboration entscheidend sind.

Was ist die Rolle von Führungskräften?

Sie setzen Standards, geben Vorbilder ab und signalisieren durch ihr Verhalten, dass Feedback gewollt ist.

Welche Folgen hat mangelnde psychologische Sicherheit?

Hohe Fluktuation, Schweigekultur, verschleppte Risiken und langsame Entscheidungsprozesse – teuer und ineffizient.

Wie hängt Diversität mit psychologischer Sicherheit zusammen?

Vielfalt entfaltet Wert nur, wenn Unterschiede ausgesprochen und respektiert werden – ohne Angst vor Ausschluss.

Kann man psychologische Sicherheit trainieren?

Ja, durch Workshops, Coachings, Rollenspiele und systematisches Feedbacktraining kann diese Kultur gefördert werden.

Wie lange dauert Kulturwandel?

Zwischen 6 Monaten und 3 Jahren, je nach Führungsverhalten und organisatorischer Konsequenz im Alltag.

Welche Kennzahlen zeigen Erfolge?

Mitarbeiterzufriedenheit, Krankheitsquote, Fluktuationsrate, Innovationspipeline und Nettoempfehlungsrate (NPS) sind wichtige Indikatoren.

Welche Rolle spielt HR?

HR begleitet den Prozess mit Trainings und Feedbackstrukturen, doch letztlich leben Führungskräfte die Kultur.

Ist psychologische Sicherheit nur in großen Firmen wichtig?

Nein, gerade KMUs profitieren, da die Effekte direkt messbar in Finanzen und Mitarbeiterloyalität sichtbar sind.

Kann Digitalisierung psychologische Sicherheit stärken?

Ja, wenn Technologie genutzt wird, um Feedback sichtbarer und Kommunikation transparenter zu machen – nicht als Ersatz.